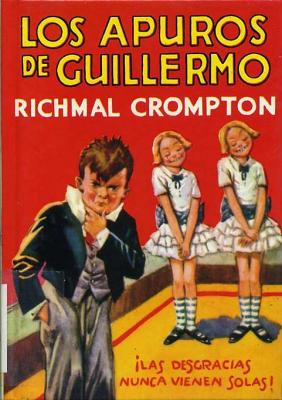

C/ Las aventuras de Guillermo. Richmal Crompton

Guillermo fue el maestro. Había que vivir como Guillermo. Dentro de lo posible, porque en mi casa no había canalera por la que deslizarse hasta la calle y vivía en un quinto piso interior, en pleno casco antiguo. Para parecerme a Guillermo, además, tenía que despeinarme y desabrocharme los zapatos después de salir de casa. Buena es mi madre…

Creo que, entre Savater y los escritores que me han precedido en estas charlas, ya se habrá dicho todo sobre Guillermo. O casi.

Mi padre me dejó un libro de Guillermo a los diez años y a los pocos días se lo devolví aburrido.

Insistió cuando yo ya tenía doce años. Esta vez me volví loco y leí un volumen tras otro sin levantar cabeza. Pero en seguida me di cuenta de que, por más que corriera, nunca llegaría a ser como Guillermo en sus eternos once años: había perdido una oportunidad de oro por no leerlo a la primera. Es algo que no me perdoné en la vida.

De todas formas, he seguido llegando tarde a todo.

Mi mejor amigo se llamaba José Luis Grilló y leía a Guillermo al mismo tiempo que yo. No decíamos nada pero estoy seguro de que los dos pensábamos lo mismo. Aunque, en el fondo, yo sospechara que Guillermo era él. ¡Señor, qué sufrimientos!

Se murió antes de que pudiéramos hablarlo con la suficiente distancia.

En aquel curso, los Hubertitos del colegio preparaban una función de teatro sobre los mártires cristianos. Nuestra banda de los proscritos se dedicaba a espiar los ensayos y a provocarles con abucheos y pitidos desde el fondo oscuro de la sala, para salir después corriendo por miedo a que nos pillara el director de la obra, el hermano Bruno, e intentara enrolarnos en las misiones.

El día del estreno, durante el recreo, fui con Grilló al foso del teatro, donde guardaban el vestuario, y destrozamos todo lo que pudimos con verdadero frenesí. Parecía que nos hubiéramos vuelto locos, pero era simplemente que no teníamos casi tiempo.

Cuando se levantó el telón, el alumnado empezó a reírse de los pobres actores, de las túnicas que habían quedado como minifaldas andrajosas, de sus cascos abollados que no les entraban en la cabeza, de las espadas que sacaban amenazadores para quedarse con la empuñadura en la mano… Los maristas tuvieron que parar la representación varias veces para acallar el escándalo y, al final, suspenderla definitivamente para alivio de los pobres mártires.

Mientras tanto, Grilló había desaparecido. Volvió cuando el Hermano Director anunciaba que iban a proyectar directamente la película sobre las misiones con la que se completaba el acto. Pasó el tiempo, los alumnos, enardecidos, empezamos a patear mientras coreábamos “que empiece ya que el público se va” y al final el hermano Director, ciego de ira, nos envió a clase bajo amenaza de excomunión general si oía una sola palabra. Grilló me dijo al oído, aguantándose la risa: “He subido a la cabina y he dejado la película que no hay quien la desenrede”.

Estaba claro quién era Guillermo. Yo, a pesar de mi aspecto cetrino, tenía que conformarme con ser Pelirrojo.

0 comentarios